Outra corrida no Táxi Driver

Inácio Araújo

por Juliano Tosi

“O importante é rever”, costuma dizer Julio Bressane. Revisitar um filme é estar livre para ver o que importa: menos o desenvolvimento da intriga, a narrativa (o que acontece), e mais o fluxo de imagens (como acontece). E aí está “Táxi Driver” – revisto em tela grande e numa cópia nova em folha – para fazer relembrar esta verdade: os grandes filmes são feitos para serem revistos.

Por exemplo: como são fantásticas as imagens de Travis (De Niro) em seu táxi, circulando por uma Nova York fétida e decadente. Está tudo lá – as luzes da cidade (predominando um vermelho infernal), a sujeira, as prostitutas, os poeiras e os inferninhos, a fumaça que exala dos bueiros – em travellings descritivos, a câmera fixada no carro, observando o mundo ao redor com os olhos de De Niro.

Para o meu gosto, o filme bem poderia ser todo assim (algo parecido com o “Dez” do Kiariostami, todo filmado dentro de um carro). A cidade e o táxi que corta as ruas. Os passageiros eventuais e o motorista. Já haveria mais do que o suficiente para satisfazer os olhos.

E aqui entra um notável senso de observação típico do melhor cinema americano. Isso não é fácil de alcançar, claro: requer rigor, mas talvez sobretudo repertório, um público que saiba ver algo além de novelas, um modelo de produção que possa premiar (mesmo que minimamente) o talento (e não seja refém de gerentes de marketing), etc.

Pois “Táxi Driver”, de certo modo, é um filme que poderia facilmente passar-se em São Paulo. Penso num taxista admirador (não apenas eleitor) do Maluf e que circularia pelo bas-fonds da cidade a praguejar contra o governo e tudo mais – quem nunca viu um personagem como este?

*

Mas, é claro, o filme mostra muito mais – não há estúdio americano que produzisse um filme assim. Então há Cybill Sheperd, como que saída de um sonho: um “anjo de branco”, como diz Travis. Seu ideal de pureza encarnado em belos olhos azuis. A salvação, enfim, de sua Sodoma e Gomorra pessoal.

Mas eles pertencem a mundos diferentes, para não dizer antagônicos. Só um atrevimento para fazer possível o encontro entre os dois. Mas o mal-entendido é evidente. Ela, além de linda, é razoavelmente tolerante, liberal e culta. Ele, um bronco que desconhece Kris Kristofferson, e que a leva para assistir um pornô-educativo sueco: “É um bom filme, muitos casais vêm assistir!”.

É uma das últimas frases que ele irá lhe dizer, claro. Ou antes, há um reencontro, no belo epílogo, quando tudo se inverte. Agora, ela o admira, o “vigilante” noticiado pelos jornais, mas ele já está curado de sua busca doente. Seus olhos tristes são os de um homem conformado.

*

Pois Travis Bickle, com 20 e tantos anos, já passou pelo que há de pior.

Desde o início, ele é um homem cansado, cansado demais para conseguir dormir. Depois de experimentar a guerra do Vietnã (é dito rapidamente apenas que ele foi marine, mas gosto de pensar que passou pela guerra), resta-lhe viver num mundo talvez ainda mais hostil.

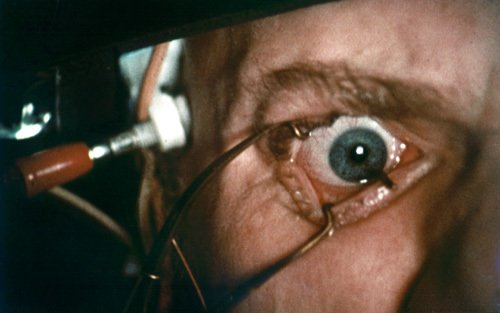

Ele precisa, portanto, de algo novo: a tentação do mal é evidente. E aí surgem os espelhos: a famosa cena em que De Niro, possuído, olha para seu reflexo e, repetidamente diz “You talkin’ to me?” (Você está falando comigo?) antes de sacar o revólver. O mergulho no inferno está engatilhado: o homem dá vida plena a seu duplo maligno.

Não é melhor cena do filme (eu teria pelo menos uma meia dúzia de momentos que me agradam mais). Mas é a mais forte, logo, a imagem pela qual nove em dez pessoas irão se lembrar de “Táxi Driver” (quando eu ainda não tinha idade para ver o filme, já “conhecia” a cena de tanto que meu irmão mais velho já a descrevera).

Em todo caso, a espiral de demência está agora em pleno funcionamento: não basta mais uma chuva bíblica para “limpar toda aquela sujeira”; só o sangue para purificar. Travis Bickle é um profeta degenerado (um pouco como na música do Kris Kristofferson).