No silêncio do cinema

Inácio Araújo

O que acontece nas telas? Pouca coisa. Restam sempre os DVDs para nos salvar. Por exemplo, essa bela edição de “Alma em Suplício” da Versátil.

Um desses filmes que mostram não apenas o quanto Joan Crawford podia ser carismática, como o quanto era competente Michael Curtiz. O húngaro não era propriamente um autor, mas o artesão mais representativo da Warner. Tudo em que tocava dava certo, não importa o gênero, e tinha a cara da Warner.

E ver pela televisão o Barcelona, que coisa absurda!

Mas, melhor ainda: pegar, no intervalo do jogo, um fragmento de “O Bagunceiro Arrumadinho”. Um grande Jerry Lewis, sem dúvida.

Mas dá para perguntar: e o que é feito de Frank Tashlin? Onde andam seus filmes?

(A propósito: Milton Leite é um desses locutores à parte. Não transmite apenas o jogo, transmite também sua alegria de estar lá.)

A DVD World anuncia que volta ao estoque “A Batalha de Burma”. Que batalha de Burma? O filme do Samuel Fuller, “Merril’s Marauders”, no Brasil teve o nome cem vezes mais poético de “Mortos que Caminham”.

Seja como for, a edição não é repulsiva e o preço é de colher: R$ 12,90.

Quem leu o artigo do Paulo Coelho sobre pirataria, na Folha de domingo?

Não tenho o menor interesse pelos livros dele, mas o artigo me pareceu decente demais, sobretudo por partir de um cara que vende livros às pilhas.

Mas ele diz que ninguém escreve para ganhar dinheiro. Que o cara russo que denunciava as atrocidades do Stalin não só não ganhava nada como ia para a Sibéria. E no entanto continuava a escrever.

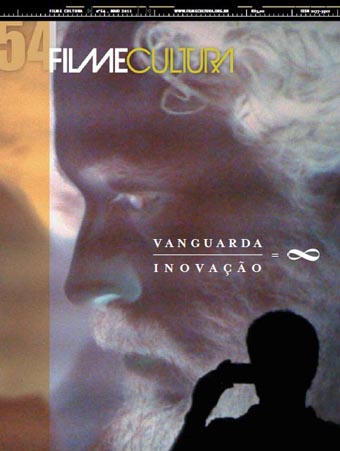

Saiu um novo Filme Cultura. A vanguarda como tema central. Passei batido. Acho que a vanguarda é uma preocupação um tanto obsessiva nossa. Mas há coisas boas a ser lidas, sim.

O melhor, no entanto, não tem nada de vanguarda. É o perfil apaixonado de Rubem Biáfora por Gustavo Dahl.

Dahl é possivelmente o único cinéfilo de sua geração que conseguiu juntar os pólos contrários, Biáfora e Paulo Emilio, e compreendê-los devidamente.

Havia ali um conflito de Patrícios e Plebeus, é claro. O terno parisiense de Paulo Emilio contra o terno Lojas Garbo de Biáfora. O quatrocentão vs. o italianinho.

Bem, há outras questões: Paulo Emilio, o cara de uma visão ampla sobre a sociedade e o cinema nessa sociedade.

Já o Biáfora, para quem a única nação parecia ser aquela que acontecia dentro da tela. Sua nação, sua religião.

Quem tomou Biáfora por um cara meio maluco estava certo. Ele era mesmo. O que não o impedia de ter um olho extraordinário.

Paulo Emilio era homem de esquerda. Biáfora odiava os “esquerdinhas”.

Paulo Emilio partia do mundo para chegar ao cinema. Biáfora, partia do cinema para enxergar o mundo.

Podiam ser opostos, não deixavam de ser complementares.

Uma vez sugeri a Calil, há muitos anos, uma mostra em homenagem a Biáfora (na época, Calil era um indispensável diretor da Cinemateca).

Ele disse que não podia fazer isso por fidelidade a Paulo Emilio. Disse que Biáfora chegou a ir ao Dops (ou correlato) para denunciar Paulo Emilio. Bem, ainda assim me parece que o Calil estava errado no episódio.

Porque uma delação de um maluco como o Biáfora equivalia a um salvo-conduto. E depois porque uma coisa não tem nada a ver com outra.

Eram, por todos os motivos, dois pólos, igualmente necessários a nossa vida cinematográfica.

Mas chega de falar: acho que vale a pena correr atrás do artigo do Gustavo Dahl, que é uma beleza.