Móbiles (e outras coisas)

Inácio Araújo

Não conheço nada menos interativo do que, digamos, os bichos de Lygia Clark. Eles estão lá, parados, e nós em geral colocados a uma distância colossal, em estado de respeito e reverência. Nem se deixassem a gente tocaria.

Por essas e por outras tenho sérias dúvidas de que nascerá um Chaplin dos games, como quer um cara que deu entrevista na Ilustríssima outro dia.

É certo que o cinema já perdeu o papel de centralidade que herdara do romance do século 19 na constituição dos costumes e hábitos culturais. E parte disso se deve ao fato de que para muitos da garotada essa arte parece uma chatice por ter uma via só.

De fato, os games podem ser mais interessantes para esses. Mas daí a constituirem uma arte vai certa distância que eu não imagino como poderia ser percorrida.

Talvez não seja uma arte o que herdará o papel do cinema. Pode ser, e aí a interação conta, a hipótese de se trabalhar a montagem a partir dos vários universos propostos pelas estações de TV (juntar um fragmento da MTV com outro da Globo e daí ao Datena etc.). Isso pode sugerir um tipo de arte mais ou menos como o móbile, que alguém fará como arte e depois as pessoas podem imitar em casa, etc.

Pode ser que a moda ocupe esse lugar, ou uma arte a surgir, não se sabe. Dizer que são os games, não sei, me parece apenas um palpite.

Morte aos gatos

Numa medida saneadora, um juiz federal decretou que todos os aparelhos usados para tapear as codificações dos sistemas de canais por assinatura estão proibidos. Não só a importação como a venda.

Os usuários desses aparelhos também estão devidamente criminalizados. Segundo a notícia, o prejuízo das operadoras era de R$ 100 milhões por mês.

Muito bem: é a lei e a ordem atingindo não só as favelas, mas também a Net, a Telefônica e sei mais eu quem que faça esse tipo de operação.

Porque agora acabou a desculpa do prejuízo por conta dos gatos. E, supostamente, esses milhões todos serão empregados em diminuir as mensalidades extorsivas que cobram daqueles outros que não usam os tais gatos.

A ver. E esperar.

A esperar

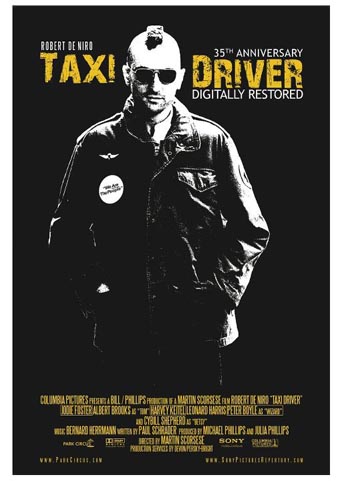

2011 chega ao final. Continuamos à espera do prometido retorno da coleção Aplauso, da Imprensa Oficial paulista. Prometida meio às pressas, é verdade, no improviso, quando o diretor da empresa era prensado devidamente sobre o assunto, na coletiva de imprensa da 35ª. Mostra.

Mas esperamos do mesmo jeito. Ou antes, com um pouco mais de atenção. Porque edições milionárias e/ou para puxar o saco de políticos estão saindo bem saídas.

Bandos bancários

Há gerências de um banco, do Brasil, que, segundo me disseram, adotam o seguinte procedimento: quando a conta bancária está sem uso há alguns meses eles mandam um extrato anunciando que a conta “está desativada”.

Meses (ou mais de ano no caso de que me falaram) eles mandam um outro aviso, agora por telefone, dizendo que o fulano está com um buraco na conta de não sei quantos reais, devido a despesas de não sei bem o quê (de nada, a rigor, já que nesse tempo todo não mandam nem um mísero extrato).

O mesmo banco já me aprontou coisas do tipo, mas não nessa escala (ficou meses sem mandar extrato da conta que eu não usava e depois mandou um cobrando uma bela nota. A pergunta é: por que não mandam logo? Por que não avisam do risco que se corre?)

Alguém conhece histórias semelhantes? Esse tipo de procedimento é legal ou é aplique?

2012

Humberto Saccomandi, que é do jornal Valor, portanto saca dessa área de economia (saca de cinema também, mas isso é outra história), avisa que o ano que vem será duro do ponto de vista econômico.

Espera-se a Europa devagar, e isso afetando o pessoal que vai mais ou menos, ou seja, respingando legal na gente.

Ainda assim, fica o desejo de que a previsão seja pessimista e que o mundo ao menos entre um pouco nos eixos. Para o bem de todos. E também dos amigos.