Macedonio no Brasil (e a Cinefilia, de passagem)

Inácio Araújo

Macedonio Fernandez acabou ficando conhecido como “mestre de Borges”. Me parece uma meia verdade, e a publicação do “Museu do Romance da Eterna” no Brasil pode ajudar a recolocar as coisas no lugar.

Macedonio Fernandez acabou ficando conhecido como “mestre de Borges”. Me parece uma meia verdade, e a publicação do “Museu do Romance da Eterna” no Brasil pode ajudar a recolocar as coisas no lugar.

Inclusive porque o próprio Borges não achava o Macedonio escritor grande coisa. Achava que ele era grande mesmo como falador.

Mas o “Museu” é um livro único para quem gosta de histórias.

Quem se lembra de um livro que não pode começar porque a cozinheira faltou e os personagens não terão o que comer?

“Museu” tem, por essas e outras, um monte de prólogos, um punhado de capítulos e, depois, mais alguns prólogos.

A rigor, é romance + teoria do romance. Ou narrativa + teoria da narrativa.

Quem se interessa também pela narrativa cinematográfica acho que vai ficar tão fascinado quanto eu.

É o primeiro livro completo de Macedonio que chega ao Brasil. Antes houve “Tudo e Nada”, uma bela compilação de achados do escritor. Levei o exemplar que tinha de presente para o amigo Marcelo em Paris. Ele nunca deu retorno. Acho que não se interessou, mas a verdade é que na época ele estava se achando francês demais para dar bola ao argentino. A vida é a história de nossas cegueiras, não?

No meu registro, muito pessoal, entram dois grandes lançamentos, este mês, ambos CosacNaify.

No meu registro, muito pessoal, entram dois grandes lançamentos, este mês, ambos CosacNaify.

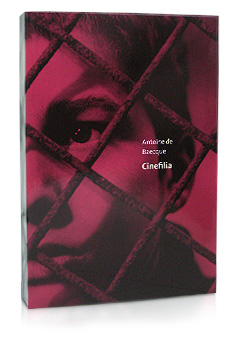

“Cinefilia” é, obviamente, obrigatório para cinéfilos. Antoine De Baecque, seu autor, vai se firmando como o principal historiador do cinema francês do pós-guerra. Ele é co-autor da biografia de Truffaut, autor da biografia de Godard e da “História de uma Revista” (Cahiers du Cinéma).

“Cinefilia” é uma espécie de sequência a esse trabalho.

Ele faz uma história desse hábito de frequentar cinemas compulsivamente. Ou seja, dessa história, do momento em que se torna o centro de grandes transformações de nossa percepção cinematográfica (a França, a partir da Segunda Guerra).

É da cinefilia que virá, primeiro, a grande geração de críticos dos anos 1950, daí que virão “Cahiers”, “Positif” (esquerda), “Présence du Cinéma” (reacionária, mas muito talentosa) e tantas outras. Daí virá a Nouvelle Vague.

A cinefilia torna-se um objeto questionado (e questionável) a partir de 1968, sobretudo, na medida em que de certa forma antepõe-se ao mundo. E a época não permite muito isso.

O Louis Skorecki mesmo faz um artigo notável chamado “Contra a Nova Cinefilia”. Enfim, é de certa forma tudo isso que está no livro, descrito, discutido, analisado.

É também um livro que se detém sobre a cegueira que toma os espectadores. Como pudemos ser tão cegos? – acho que Godard é que se questionava assim, por conta do desprezo que eles tinham tido pelo Bergman.

Todos podem ser cegos…

Por isso dizia o grande Mizoguchi que, após cada plano, é preciso lavar os olhos.

Lavar os olhos! É mais difícil do que parece. Não raro nossos pressupostos estão à frente das evidências. Ver as evidências não é fácil.