O retorno das Cruzadas

Inácio Araújo

Georges Bernanos achava uma bobagem o processo do marechal Pétain, no fim da Segunda Guerra.

Para quem não sabe, Pétain foi o marechal que liderou o governo títere da França, quando invadida pelos nazistas. Assinou um armistício vergonhoso e iniciou a chamada política da Colaboração.

No fim da guerra, evidente, foi julgado e condenado à morte, mas De Gaulle comutou a pena. De Gaulle que, por sinal, o governo de Pétain condenara à morte por traição.

Bernanos via em Pierre Laval, célebre primeiro-ministro, maestro da Colaboração, não o monstro que todos viam, mas um aventureiro. Seria aventureiro em qualquer circunstância, diz Bernanos.

A execução de Darnand, o líder das Milícias, uma espécie de força paramilitar que perseguia os próprios franceses, também é vista com ceticismo pelo romancista.

Esses artigos, de enorme lucidez, foram escritos pouco depois de voltar à França (estava exilado no Brasil, diga-se), o que é notável.

Esses artigos, de enorme lucidez, foram escritos pouco depois de voltar à França (estava exilado no Brasil, diga-se), o que é notável.

Naquele momento, os patriotas babavam em busca de sangue dos “colabôs”, como se a vergonha da França viesse deles.

Bem, a visão de Bernanos me parece tão mais interessante porque nos remete a acontecimentos muito atuais. Escreve ele, a horas tantas:

“Para qualquer observador desinteressado, está claro que a mística do Marechal não se originava diretamente do espírito fascista. O fascismo nunca teve esse caráter clerical. A mística francesa do Marechal nasceu de uma outra mística, à qual a propaganda religiosa já havia dado, desde 1935, um alcance universal: a mística da guerra espanhola e da guerra santa entre os Bons e os Maus, os Puros e os Impuros, os Amigos e os Inimigos de Deus, os Vermelhos e os Brancos, breve: a mística da Cruzada.”

É de guerra santa que se trata hoje. Os fanáticos do islamismo alvejam as Torres Gêmeas. Os do cristianismo matam os jovens trabalhistas. Os do anti-israelismo matam em Israel. Os do anti-palestinismo matam em Gaza.

Como cada um tem sua verdade, como sua verdade se assenta na Bíblia ou no Alcorão, com eles não existe negociação possível: é o espírito da Cruzada.

Ele existia na França do pré-guerra com tal intensidade que os Colabôs não estavam infelizes por ver os alemães em seu país, na medida em que eles afastavam do horizonte os esquerdistas.

Esse assassino norueguês será alguém tão isolado assim? Longe disso. Os fundamentalistas estão por toda parte. Não conversam senão entre si. Não admitem senão a própria verdade. Matam os outros e acham que está tudo certo.

O que move o norueguês a gente sabe bem o que é (o que move os muçulmanos tipo xiita eu não chego a entender): o ódio ao estrangeiro, ao imigrante, ao judeu, ao homossexual.

Vejamos aqui ao nosso lado mesmo: no momento em que arrancam a orelha do pai que abraçava o filho, onde se esconde o valentão Bolsonaro, de tantas bravatas? Por que ele não tem nada a dizer nessa hora? E o arcebispo? E os pastores evangélicos?

São inomináveis cretinos, é verdade, mas insuflam esse tipo de sub-humanidade que ora pode trucidar gays, ora destruir edifícios.

Bernanos via longe, é incrível. Ele acredita que as forças que haviam produzido coisas como o nazismo estavam longe de ser dissolvidas pela derrota na guerra.

Bom, aí está. Fico aqui e acho que já falei demais.

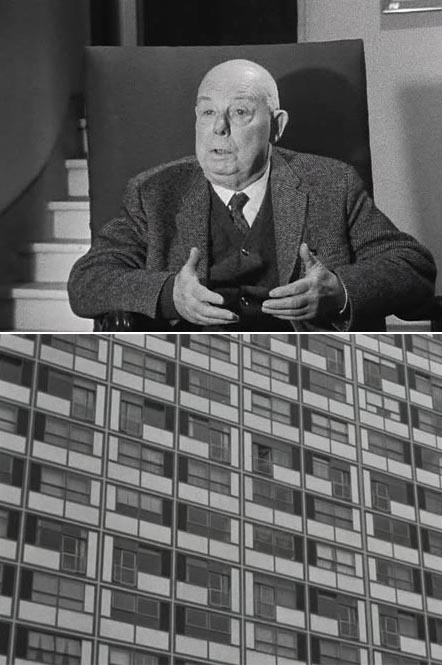

Na verdade eu queria falar de “A Tristeza e a Piedade”, o poderoso documentário de Marcel Ophuls sobre a França da Ocupação, que acabou de sair em DVD.

Voltarei a ele.